жҘөжҘҪжө„еңҹиҖғгҖҖз”ҹй§’еёӮгҒ®еҸӨеҲ№гғ»й•·зҰҸеҜәгҒҢдҪ“зҸҫгҒҷгӮӢжө„еңҹгҒЁгҒҜ - еӨ§е’Ңй…’и”өйўЁзү©иӘҢгғ»з¬¬6еӣһгҖҢиҸҠеҸёгҖҖиҸ©жҸҗй…ӣгҖҚпјҲиҸҠеҸёйҶёйҖ пјүbyдҫҳеҠ©(гҒқгҒ®3)

й–ўйҖЈгғҜгғјгғүпјҡ

еҘҲиүҜгҒ®гҒҶгҒҫй…’гӮ’жҘҪгҒ—гӮҖгҖҗиӘӯиҖ…гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒӮгӮҠгҖ‘

гҖҺеҫҖз”ҹиҰҒйӣҶгҖҸгҒӢгӮүиӘӯгҒҝи§ЈгҒҸжҘөжҘҪжө„еңҹ

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®дәәгҒігҒЁгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжҘөжҘҪжө„еңҹгҒЁгҒҜгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖӮе№іе®үжҷӮд»ЈдёӯжңҹгҒ®еғ§жәҗдҝЎгҒҜгҖҺеҫҖз”ҹиҰҒйӣҶгҖҸгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒқгҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’и©іиҝ°гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ985пјҲеҜӣе’Ңе…ғпјүе№ҙжҲҗз«ӢгҒ®гҖҺеҫҖз”ҹиҰҒйӣҶгҖҸгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒ®жө„еңҹдҝЎд»°гҒ®й«ҳгҒҫгӮҠгҒ«жұәе®ҡзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹи‘—дҪңгҒ§гҖҒ法然гӮ„иҰӘйёһгҒҜгҒ“гӮҢгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰиҮӘгӮүгҒ®дҝЎд»°гӮ’иӮІгӮ“гҒ гҖӮ

гҖҖжәҗдҝЎгҒҜгҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҖҒжңҖеҲқгҒ«гҒІгҒЁгҒҢжҘӯгҒЁгҒ—гҒҰгҒЁгӮүгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе…ӯйҒ“пјҲең°зҚ„гҖҒйӨ“й¬јйҒ“гҖҒз•ңз”ҹйҒ“гҖҒйҳҝдҝ®зҫ…йҒ“гҖҒдәәйҒ“гҖҒеӨ©йҒ“пјүгҒ®иЁҳиҝ°гҒӢгӮүе§ӢгӮҒгҒҰгҖҒж¬ЎгҒ«жӮҹгӮҠгӮ’еҫ—гҒҹгҒІгҒЁгҒҢе…ӯйҒ“гҒӢгӮүи„ұгҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢжө„еңҹгӮ’жҸҸгҒҚгҖҒжңҖеҫҢгҒ«еҝөд»ҸгӮ’дёҖеҝғгҒ«е”ұгҒҲгӮҢгҒ°жҘөжҘҪеҫҖз”ҹгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁиӘ¬гҒҸгҖӮгҒқгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒӢгӮҢгҒҜжө„еңҹгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жҸҸеҶҷгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖӮи‘—иҝ°гҒҜгҒӢгҒӘгӮҠи©ізҙ°гҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒд»ҘдёӢеӨ§ж„ҸгӮ’иҰҒзҙ„гҒҷгӮӢгҖӮ

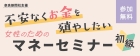

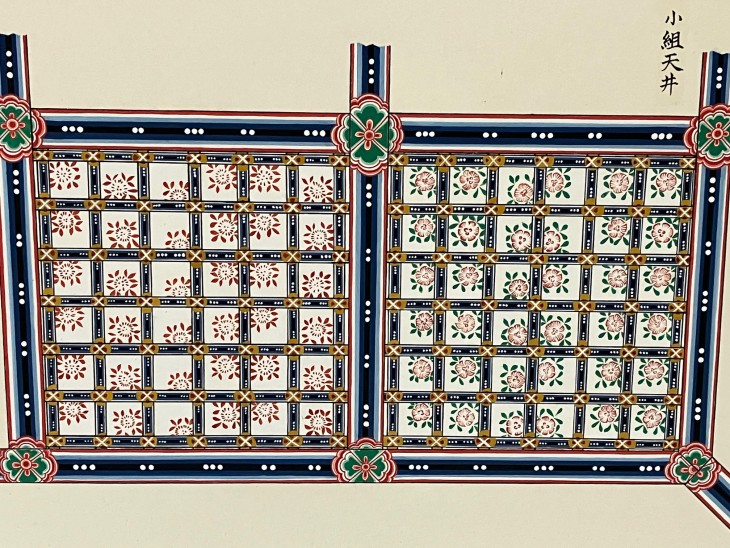

еҫ©еҺҹйЈӣеӨ©еӣіпјҲйғЁеҲҶпјү

еҫ©еҺҹйЈӣеӨ©еӣіпјҲйғЁеҲҶпјү

гҖҖжө„еңҹгҒ®дё–з•ҢгҒҜеӨ§ең°гҒҢз‘ з’ғгҒ§гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒйҒ“гҒ®еўғз•ҢгҒ«гҒҜйҮ‘гҒ®зё„гҒҢж•·гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе…ЁдҪ“гҒҢијқгҒҚгҖҒйә—гҒ—гҒҸжё…жө„гҖҒеңҹең°гҒҜе№іеқҰгҒ§й«ҳдҪҺе·®гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒеәғгҒ•гӮӮз„ЎйҷҗгҖҒгҒқгҒ—гҒҰз„Ўж•°гҒ®йҰҷгҒ®йҰҷгӮҠгҒҢиҫәгӮҠгҒ«жәҖгҒЎгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе…үгҒҜгҒӮгҒҫгҒӯгҒҸиЎҢгҒҚгӮҸгҒҹгӮҠгҖҒеӨӘйҷҪгӮ„жңҲгҖҒзҒҜзҒ«гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„гҖӮеҜ’жҡ–гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒжҳҘеӨҸз§ӢеҶ¬гҒ®еӯЈзҜҖгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮеҗ№гҒҚжёЎгӮӢеҫ®йўЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҜ’жҡ–гҒҜиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«иӘҝж•ҙгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘе®қзҺүгҒӢгӮүгҒӘгӮӢпј•зҷҫе„„гҒ®е®®ж®ҝгӮ„жҘјй–ЈгҒҢе»әгҒЎдёҰгҒігҖҒе‘ЁгӮҠгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®еӨ©дәәгҒҢйЈӣгҒідәӨгҒ„гҖҒдјҺжҘҪгӮ’еҘҸгҒ§гҖҒйёҡйөЎпјҲгҒҠгҒҶгӮҖпјүгӮ„иҝҰйҷөй »дјҪпјҲгҒӢгӮҠгӮҮгҒҶгҒігӮ“гҒҢпјүгҒӘгҒ©ж§ҳгҖ…гҒӘйіҘгҒҹгҒЎгҒҢйӣ…гҒӘеЈ°гҒ§жӯҢгҒҶгҖӮгҒқгҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«гҒҜж№ҜжөҙгҒҝгҒ®гҒ§гҒҚгӮӢжұ гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®еә•гҒ«гҒҜй»„йҮ‘гӮ„зҷҪйҠҖгҖҒз‘ з’ғгҖҒж°ҙжҷ¶гҒҢж•·гҒҚгҒӨгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжұ гҒ®гҒ»гҒЁгӮҠгҒ«гҒҜйқ’гҖҒй»„гҖҒиөӨгҖҒзҷҪгҒ®и“®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢиҠұгҒЁеҗҢгҒҳиүІгҒ®е…үгӮ’ж”ҫгҒЎгҖҒгҒқгҒ®иҠұејҒгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢиҸ©и–©гӮ„д»®д»ҸгҒҢдҪҮгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

еҫ©еҺҹиҝҰйҷөй »дјҪеӣі

еҫ©еҺҹиҝҰйҷөй »дјҪеӣі

гҖҖиҮЁзөӮгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹдҝ®иЎҢиҖ…гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒёгҒҜгҖҒйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгҒҢиҰійҹіиҸ©и–©гӮ„еӢўиҮіиҸ©и–©гҒӘгҒ©еӨҡгҒҸгҒ®иҒ–иЎҶгӮ’еҫ“гҒҲгҒҰиҝҺгҒҲгҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҰжө„еңҹгҒ«е°ҺгҒӢгӮҢгҒҹдҝ®иЎҢиҖ…гҒҜгҖҒжұ гҒ®и“®гҒҢй–ӢгҒҸгҒ®гҒЁеҗҢжҷӮгҒ«иҠұејҒгҒ®гҒҶгҒҲгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢеӨүгӮҸгӮӢгҖӮиә«дҪ“гҒҜзҙ«гҒҢгҒӢгҒЈгҒҹйҮ‘иүІгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе®қзҺүгҒ§йЈҫгӮүгӮҢгҒҹзҫҺгҒ—гҒ„иЎЈгӮ’гҒҫгҒЁгҒ„гҖҒжҢҮијӘгҖҒи…•ијӘгҖҒе®қеҶ гҒӘгҒ©гҒ§еҺігҒӢгҒ«йЈҫгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе‘ЁгӮҠгҒ«гҒҜиҮӘеҲҶгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹд»Ій–“гҒҢеӨ§еӢўгҒ„гҒҰгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®иҸ©и–©гҒҹгҒЎгҒҢз©әдёӯгҒ§гҒҠзөҢгӮ’и© гӮ“гҒ гӮҠгҖҒеә§зҰ…гӮ’гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгӮ’зӨјиіӣгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҖҒеҝғгҒ®иөҙгҒҸгҒҫгҒҫгҒ«йҒҠгҒіжҘҪгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®йҒҘгҒӢеҪјж–№гҒ®еәғеӨ§гҒӘжұ гҒ®дёӯеӨ®гҒ«гҒҜгҖҒйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгҒҢиҰійҹіиҸ©и–©гҒЁеӢўиҮіиҸ©и–©гӮ’е·ҰеҸігҒ«еҫ“гҒҲгҒҰе®қзҺүгҒ®и“®гҒ«еә§гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жң¬е ӮжҹұгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹжқҘиҝҺеӣіпјҲдёӢпјүгҒЁеҫ©еҺҹеӣіпјҲдёҠпјү

жң¬е ӮжҹұгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹжқҘиҝҺеӣіпјҲдёӢпјүгҒЁеҫ©еҺҹеӣіпјҲдёҠпјү

жҘөжҘҪгҒҜдҪ•гҒ§гӮӮгҒӢгҒӘгҒҶгғүгғ©гҒҲгӮӮгӮ“гҒ®гғқгӮұгғғгғҲгҒӘгҒ®гҒӢ

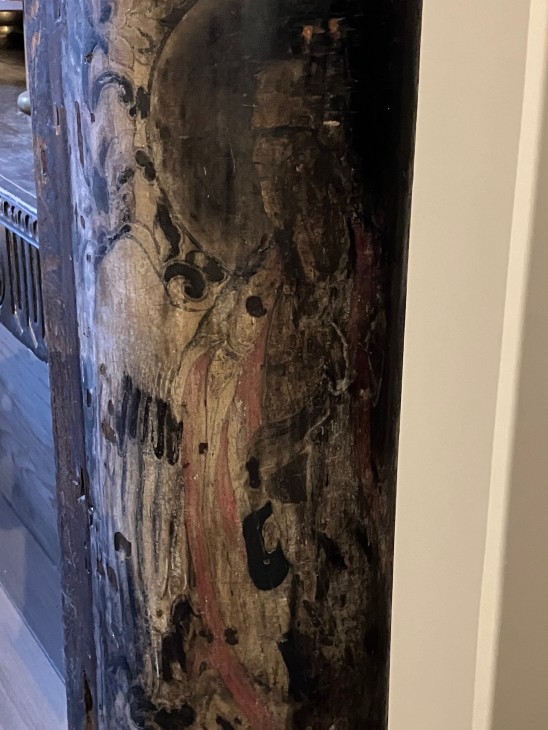

гҖҖй•·зҰҸеҜәгҒ®еҪ©иүІзөөгҒҢгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжғ…жҷҜгӮ’гҒӯгӮүгҒЈгҒҰжҸҸгҒӢгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҖӮжқҘиҝҺеӣігҖҒеӨ©еҘігҖҒиҝҰйҷөй »дјҪгҖҒдёүеҚғд»ҸгҖҒжҘҪеҷЁгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжәҗдҝЎгҒ®з¶ҙгӮӢжө„еңҹгӮ’иЎЁгҒҷйҮҚиҰҒгҒӘгғўгғҒгғјгғ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒҜеҪ“жҷӮгҒЁе…ҘгӮҢжӣҝгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒеҹәеЈҮгҒ«еә§гӮӢд»Ҹж§ҳгҒҹгҒЎгӮӮгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒжө„еңҹгӮ’иЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒ«гҒЎгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮзҸҫеңЁгҒ®жң¬е°ҠгҒҜжұҹжҲёжңҹгҒ«гҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®дҪҸиҒ·гҒҢгҒқгӮҢгӮ’йҳҝејҘйҷҖд»ҸгҒЁгҒ—гҒҹгҒ®гӮӮгҖҒжө„еңҹз©әй–“гҒ«гҒ—гҒӨгӮүгҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒ®жң¬е ӮгҒ®жҖ§иіӘгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮжәҗдҝЎгҒ®жҸҸгҒҸжҘөжҘҪжө„еңҹгҒ®дҪ•гҒЁдёҚеҸҜжҖқиӯ°гҒӘгҒ“гҒЁгҖӮе…ҲгҒ®иҰҒзҙ„ж–ҮгҒ§гӮӮж•ЈиҰӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒжө„еңҹгҒ§гҒҜеңҹең°гҒ®й«ҳдҪҺе·®гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒеәғгҒ•гӮӮз„ЎйҷҗгҖҒе…үгҒҢиЎҢгҒҚгӮҸгҒҹгӮҠеҜ’жҡ–гҒ®еҢәеҲҘгӮӮгҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒжҳҺжҡ—гӮӮеӣӣеӯЈгҒ®з§»гӮҚгҒ„гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒжө„еңҹгҒ§гҒҜеҜҝе‘ҪгҒҢж°ёд№…гҒӘгҒ®гҒ§з”ҹиҖҒз—…жӯ»гҒ®иӢҰгҒ—гҒҝгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒЁзҸҫе®ҹгҒҢдёҖиҮҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§ж„ӣеҲҘйӣўиӢҰпјҲгҒӮгҒ„гҒ№гҒӨгӮҠгҒҸпјүгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒзҡҶгҒҢж…ҲжӮІгҒ®зңјгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§жҖЁжҶҺдјҡиӢҰпјҲгҒҠгӮ“гҒһгҒҶгҒҲгҒҸпјүгӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ

дёүеҚғд»Ҹеҫ©еҺҹеӣі

гҖҖгҒ•гӮүгҒ«гҖҒжө„еңҹгҒ«гҒ„гӮӢдәәгҒігҒЁгҒ«гҒҜзү№ж®ҠгҒӘзҘһйҖҡеҠӣгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒиҰӢгҒҹгҒ„гӮӮгҒ®гҖҒиҒһгҒҚгҒҹгҒ„гӮӮгҒ®гӮ’гҒ„гҒӘгҒҢгӮүгҒ«гҒ—гҒҰдҪ“йЁ“гҒ§гҒҚгҒҹгӮҠгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®гҒ“гҒЁгӮӮзҸҫеңЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүгҖҒжҳ”зёҒгҒ®гҒӮгҒЈгҒҹгҒІгҒЁгҒҹгҒЎгӮ’гҖҒиҰӘгҒ§гӮӮгҖҒеӯҗгҒ§гӮӮгҖҒжҒ©гҒӮгӮӢгҒІгҒЁгҒ§гӮӮгҖҒж„ҸгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«жө„еңҹгҒ«йҖЈгӮҢгҒҰгҒҚгҒҰдјҡгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮиЎҢгҒҚгҒҹгҒ„е ҙжүҖгҖҒиЎҢгҒҚгҒҹгҒ„жҷӮд»ЈгӮ’зһ¬жҷӮгҒ«еј•гҒҚеҜ„гҒӣгӮӢзҘһйҖҡеҠӣгҒӘгӮ“гҒҰгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§гғүгғ©гҒҲгӮӮгӮ“гҒҝгҒҹгҒ„гҒ§гҖҒгҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒйЈҹдәӢгӮ’еҸ–гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҲгҒ°гҖҒзӣ®гҒ®еүҚгҒ«дёғе®қгҒ§гҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹжңәгҒҢзҸҫгӮҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«еҫЎйҰіиө°гҒҢеұұгҒЁзӣӣгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӘгӮ“гҒҰгҒ„гҒҶиЁҳиҝ°гӮӮгҒӮгӮӢгҒ»гҒ©гҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«гғүгғ©гҒҲгӮӮгӮ“гҒ®гғқгӮұгғғгғҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮ

гҖҖзҸҫе®ҹгҒЁгҒӢгҒ‘йӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ“гҒқгҒ®жө„еңҹгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘз©әжғігҒ®гӮҲгҒҶгҒӘи©ұгҒҢгҒ§гҒҰгҒҚгҒҰгӮӮгҒ•гҒ»гҒ©дёҚжҖқиӯ°гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒгҖҺеҫҖз”ҹиҰҒйӣҶгҖҸгҒҜжө„еңҹгҒ®зҙ жҷҙгӮүгҒ—гҒ•гӮ’и¬ігҒҶгҒҹгӮҒгҒ®и‘—дҪңгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иӘӯгӮҖдәәгҒігҒЁгҒҢжҶ§гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘжҸҸгҒҚж–№гӮ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гӮӮгӮҸгҒӢгӮӢгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒжәҗдҝЎгҒ®жө„еңҹгҒҜгҖҒгҒӢгҒ‘йӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒз©әжғігҒ®йғЁеҲҶгҒ«зҸҫе®ҹгҒҢж··еңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢгғқгӮұгғғгғҲгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰзҸҫдё–гҒ§гҒ®гҒӢгҒӘгӮҸгҒ¬ж¬ІжңӣгӮ’жәҖгҒҹгҒҷз©әй–“гҒҹгӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮд»Ҹж•ҷиӘ¬и©ұгҒ«гӮҲгҒҸгҒҝгӮүгӮҢгӮӢи¶…зҸҫе®ҹзҡ„гҒӘзӯӢз«ӢгҒҰгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®и‘—дҪңгӮӮгҒқгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒҝгҒӘгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮеҚҒеҲҶгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

еҶ…йҷЈеӨ©дә•еҫ©еҺҹеӣі

гҖҖгҒҹгҒ гҖҒгҒӢгӮҢгҒ®иЁҳиҝ°гҒ«гҒҜзӢ¬зү№гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒиӘӯгӮ“гҒ§жғіеғҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӮгҒ„гҒ еҰҷгҒӘжө®йҒҠж„ҹгӮ’иҰҡгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгӮ„иҸ©и–©гҖҒйЈӣеӨ©гҒҢжө®йҒҠгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜд»–гҒ®гҒ„гҒЈгҒ•гҒ„гҒ®гӮӮгҒ®гҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°е®®ж®ҝгӮ„жҘјй–ЈгҖҒжұ гҖҒжһңгҒҰгҒҜеӨ§ең°гӮ„йҒ“гҒҫгҒ§гӮӮгҒҢгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮе®ҷгҒ«жө®гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҚ°иұЎгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ«гҒҜзҸҫе®ҹгҒӘгӮүеҝ…гҒҡгҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®йҮҚеҠӣгҒҢжұәе®ҡзҡ„гҒ«ж¬ гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдәәй–“й–ўдҝӮгҒ•гҒҲгӮӮеҜҫз«ӢгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгӮүж„ӣжҶҺгҒ®гҒӘгҒ„е®ҷеҗҠгӮҠзҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒж¬ІжңӣгҒ®е®ҹзҸҫгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгӮӮзҸҫе®ҹгҒ«гҒҜеҝ…гҒҡйҡңзўҚпјҲгҒ—гӮҮгҒҶгҒҢгҒ„пјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҜгҒҡгҒ®ж‘©ж“ҰгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖжҖқгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒӢгҒӘгҒҶгҒқгҒ®гҒӮгӮҠгҒ•гҒҫгҒҜгҖҒгҒӮгҒҹгҒӢгӮӮз”ҹгҒҫгӮҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹдҝ®иЎҢиҖ…гҒҢгҒҫгҒЁгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢйҮ‘иүІгҒ®иә«дҪ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӨгӮӢгҒӨгӮӢгҖҒжӮӘгҒ„гҒ„гҒ„ж–№гӮ’гҒҷгӮҢгҒ°гҒ®гҒЈгҒәгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҮҚеҠӣгӮ„ж‘©ж“ҰеҠӣгҒӘгҒ©гҒӮгӮүгӮҶгӮӢжҠөжҠ—еҠӣгӮ’е…ҚгӮҢгҒҹдё–з•ҢгҒҢгҒқгҒ“гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒд»ҸгӮ„гҒІгҒЁгӮ„зү©гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж¬ІжңӣгҒ•гҒҲгӮӮгҒҢе®ҷгӮ’жө®йҒҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҝгҒҲгӮӢгҖӮ

жҘөжҘҪгҒ«жө®йҒҠгҒҷгӮӢж¬ІжңӣгҖҖжәҗдҝЎгҒҢжҸҸгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҢд»–иҖ…гҖҚгҒ®еӨұгӮҸгӮҢгҒҹжө„еңҹгҖҖ

гҖҖгӮёгғ«гғ»гғүгӮҘгғ«гғјгӮәгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’гҖҢд»–иҖ…гҒ®ж§ӢйҖ гҖҚгҒ®ж¶Ҳж»…гҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒЁжҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒ“гҒ®гғ•гғ©гғігӮ№гҒ®е“ІеӯҰиҖ…гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢд»–иҖ…гҒҜзҹҘиҰҡй ҳеҹҹгҒ®е…ЁдҪ“гӮ’жқЎд»¶д»ҳгҒ‘гӮӢж§ӢйҖ гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢзҹҘиҰҡгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜиҮӘжҲ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®д»–иҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚ(гҖҺж„Ҹе‘ігҒ®и«–зҗҶеӯҰгҖҸгҖҒд»ҘдёӢеј•з”ЁгӮӮеҗҢи‘—гҒӢгӮүпјүгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҖз§ҒгҒҢеҜҫиұЎгӮ’зҹҘиҰҡгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒд»–иҖ…гҒҜгҒқгӮҢгӮ’еҲҘгҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮүзҹҘиҰҡгҒҷгӮӢгҖӮгҖҢз§ҒгҒҢиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еҜҫиұЎгҒ®йғЁеҲҶгӮ’гҖҒз§ҒгҒҜеҗҢжҷӮгҒ«д»–иҖ…гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮгҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒз§ҒгҒҢгҒқгҒ®йҡ гӮҢгҒҹйғЁеҲҶгҒ«еҲ°йҒ”гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒІгҒЁгҒҫгӮҸгӮҠгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҜҫиұЎгҒ®иЈҸеҒҙгҒ«гҒӮгӮӢд»–иҖ…гҒЁеҮәдјҡгҒ„гҖҒеҜҫиұЎгҒ®е…ЁдҪ“гӮ’дәҲиҰӢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖҚгҖӮз§ҒгҒӢгӮүгҒҜеҜҫиұЎгҒ®дёҖйқўгҒ—гҒӢгҒҝгҒҲгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®иЈҸйқўгӮ„еҒҙйқўгӮ’д»–иҖ…гҒҢгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жғіе®ҡгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒз§ҒгҒҜгҒқгӮҢгӮ’е…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘиҰҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒд»–иҖ…гҒҢзҹҘиҰҡй ҳеҹҹгҒ®ж§ӢйҖ гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҖҒз§ҒгҒҜгҖҒеҜҫиұЎгҒҢд»ҠгҖҒгҒ“гҒ“гҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘиҰҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒеҜҫиұЎгӮ’зү№е®ҡгҒ®жҷӮй–“гҒЁз©әй–“гҒ«еӣәе®ҡеҢ–гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒ„жҸӣгҒҲгҒҰгӮӮгҒ„гҒ„гҖӮ

дёҠиЁҳеҫ©еҺҹиҝҰйҷөй »дјҪгҒ®жң¬е ӮгҒ«гҒӮгӮӢжҹұзөө

дёҠиЁҳеҫ©еҺҹиҝҰйҷөй »дјҪгҒ®жң¬е ӮгҒ«гҒӮгӮӢжҹұзөө

гҖҖгҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж§ӢйҖ гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®д»–иҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢгҒӢгҖӮд»–иҖ…гҒ®иҰ–зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒҠгҒӢгҒ’гҒ§гҖҒеҜҫиұЎгҒҢжҷӮй–“и»ёгҒЁз©әй–“и»ёгҒ«еӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒҜжҷӮй–“гҒӢгӮүгӮӮз©әй–“гҒӢгӮүгӮӮи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҖҢд»–иҖ…гҒҢж¶ҲгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒж—ҘгҖ…гҒ гҒ‘гҒҢз«ӢгҒЎзӣҙгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдәӢзү©гӮӮз«ӢгҒЎзӣҙгӮӢгҖӮдәӢзү©гҒҢд»–иҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзөҗгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҚгҒЁгғүгӮҘгғ«гғјгӮәгҒҜгҖҢз«ӢгҒЎзӣҙгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒз©әй–“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҮҚеҠӣгӮ„жҷӮй–“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҢҒз¶ҡеҠӣгҒӢгӮүи§ЈгҒҚж”ҫгҒҹгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚеҜҫиұЎгҒҜгҒҫгҒ•гҒ«жҷӮз©әгӮ’жө®йҒҠгҒ—гҒҜгҒҳгӮҒгӮӢгҖӮ

гҖҖжәҗдҝЎгҒ®жө„еңҹгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢжҠөжҠ—еҠӣгҒӢгӮүи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҒҹдәӢзү©гҒҹгҒЎгҒҜгҒЎгӮҮгҒҶгҒ©гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҳ гӮӢгҖӮйҗҳжҘјгӮ„еӨ§ең°гҒ§гҒ•гҒҲгӮӮжө®йҒҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҝгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒд»–иҖ…гҒ®зҹҘиҰҡж§ӢйҖ гҒҢеёҢи–„еҢ–гҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҢгҖҢз«ӢгҒЎзӣҙгҖҚгӮҠгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ«гҒ»гҒӢгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒжҘөжҘҪеҫҖз”ҹгҒҜд»–иҖ…ж§ӢйҖ гҒ®е–ӘеӨұгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«йҒӮиЎҢгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҒҜгҖҒжө®йҒҠгҒҷгӮӢйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгӮӮгҖҒиҸ©и–©гҒҹгҒЎгӮӮгҖҒд»–гҒ®дҝ®иЎҢиҖ…гҒҹгҒЎгӮӮгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гҖҢд»–иҖ…гҖҚгӮ’ж§ӢжҲҗгҒӣгҒҡгҖҒгҖҢз«ӢгҒЎзӣҙгӮӢгҖҚдәӢзү©гҒЁдҪ•гӮүгҒӢгӮҸгӮүгҒӘгҒ„еӯҳеңЁгҒЁеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҖқгҒҲгҒ°зўәгҒӢгҒ«гҖҒгҒІгҒЁгҒҜеҝ…гҒҡеӯӨзӢ¬гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«жӯ»гҒ¬гҖӮ

гҖҖгҒқгӮҢгҒ§гӮӮгҖҒжәҗдҝЎгҒҜгҖҒж„Ҹеӣізҡ„гҒ гҒЈгҒҹгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҜеҲҘгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒжҘөжҘҪеҫҖз”ҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢд»–иҖ…ж§ӢйҖ гҒ®е–ӘеӨұгӮ’жңҖеҫҢгҒҫгҒ§жӣёгҒҚеҲҮгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гӮӮгҖҒгҒқгҒ®жҸҸеҶҷгҒӢгӮүдёҖзӣ®зһӯ然гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж¬ІжңӣгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ гҒ‘гҒҜгҒҫгҒ зҸҫдё–гҒ®еҗҚж®ӢгӮҠгҒ«еј•гҒҚгҒҡгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ гҖӮ

гҖҖжәўгӮҢгӮӢиІЎе®қгӮ„иұӘеҘўгҒӘиЈ…йЈҫе“ҒгҒ«еӣІгҒҫгӮҢгҖҒеҝ«йҒ©гҒӘжҳҺгӮӢгҒ•гҒЁж°—жё©гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒжҖқгҒҶгҒҢгҒҫгҒҫжҷӮз©әгӮ’移еӢ•гҒ—гҖҒеҘҪгҒҚгҒӘгҒЁгҒҚгҒ«еҘҪгҒҚгҒӘгҒ гҒ‘еҫЎйҰіиө°гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒқгҒ®ж¬ІжңӣгҒҜгҒҷгҒ§гҒ«жө®йҒҠгҒ—гҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҜҫиұЎгҒҜгҒ„гҒҫгҒ зҸҫдё–гҒ®гҒ»гҒҶгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҒҺй…·гҒӘгҒ“гҒ®дё–гҒ§жһңгҒҹгҒӣгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ гҒӢгӮүгҒ“гҒқгҖҒгҒқгӮҢгӮ’ж¬ІжңӣгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ гҒҢгҖҒзҸҫдё–гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж¬ІжңӣгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҜҫиұЎгӮ’еҲҘгҒ®з«ӢгҒЎдҪҚзҪ®гҒӢгӮүеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«жңӣгӮҖд»–иҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ“гҒқж¬ІжңӣгҒҹгӮҠеҫ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгҖӮгҒІгҒЁгҒҹгҒігҒқгҒ®д»–иҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢж¬ІжңӣгӮӮгҒҫгҒҹз«ӢгҒЎзӣҙгӮӢгҖӮж¬ІжңӣгҒҜгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгӮӮзөҗгҒід»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒҡгҖҒд»–иҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎЁзҸҫгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪгҒӘдё–з•ҢгҒЁгӮӮгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„зөҗгҒід»ҳгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгғүгӮҘгғ«гғјгӮәгҒҢгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж¬ІжңӣгӮӮгҒҫгҒҹеҜҫиұЎгӮ’еӨұгҒЈгҒҰе®ҷз©әгӮ’жө®йҒҠгҒҷгӮӢгҖӮ

дёҠиЁҳеҫ©еҺҹдёүеҚғд»ҸгҒ®жң¬е ӮгҒ«гҒӮгӮӢе…ғзөө

еҸӨиүІгҒ«жІҲгӮҖзҸҫжң¬е ӮгҒ«дҪ“зҸҫгҒ•гӮҢгҒҹжҘөжҘҪжө„еңҹ

гҖҖгҒқгҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒжәҗдҝЎгҒҢжҸҸгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе®Ңе…ЁгҒӘжө„еңҹгҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒ«гӮӯгғ©гӮӯгғ©гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжҘөжҘҪгҒЁгҒ„гҒҶгҒқгҒ®еҗҚгҒҢзӨәгҒҷгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒҜжҘҪгҒ—гҒҝгҒ®жҘөгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӢгӮҢгҒ®дё»ејөгҒ гҒҢгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°еҜ’жҡ–гҒ®з„ЎгҒ„ж°—еҖҷгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§жҘҪгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮжҖқгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢзҸҫе®ҹгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҢеҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒ„гҒЎгҒ„гҒЎжҘҪгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮйҮ‘йҠҖе®қзҺүгӮ’й«ҳдҫЎгҒ§иІҙйҮҚгҒЁдҫЎеҖӨгҒҘгҒ‘гӮӢеҹәжә–гҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ«еӣІгҒҫгӮҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§дҪ•гҒ®ж„ҹжғ…гӮӮгӮҸгҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮ

гҖҖгҒқгӮӮгҒқгӮӮжӮҹгӮҠгӮ’жӢ“гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒӮгӮҠгҒЁгҒӮгӮүгӮҶгӮӢж¬ІжңӣгҒӢгӮүи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҢгҒҫгҒ•гҒ«еҜҫиұЎгӮ’еӨұгҒЈгҒҰжө®йҒҠгҒҷгӮӢж¬ІжңӣгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒжө„еңҹгҒЁгҒҜгҖҒгҒӨгҒҫгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒиӢҰгӮӮгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰжҘҪгӮӮгҒӘгҒ„гҖҒгҒӢгҒӘгӮҠз„Ўе‘ід№ҫзҮҘгҒҹгӮӢдё–з•ҢгҒЁгҒ„гӮҸгҒ–гӮӢгӮ’гҒҲгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгӮӮгҒҜгӮ„гҖҒжҘөжҘҪгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгӮӮгӮҖгҒ—гӮҚз„ЎгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«иҝ‘гҒ„гҖӮ

гҖҖжәҗдҝЎгҒҜжҘөжҘҪжө„еңҹгӮ’жҸҸгҒҸгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘд»Ҹе…ёгҒ«гҒӮгӮӢиЁҳиҝ°гӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҹгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®жң«е°ҫгҒ«гҒ“гӮ“гҒӘдёҖж–ҮгӮ’ж·»гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢгҒ„гҒҫгҒ“гҒ“гҒ§гҖҒеҚҒгҒ®жҘҪгҒ—гҒҝгӮ’еҲ—жҢҷгҒ—гҒҰжө„еңҹгӮ’гҒ»гӮҒи®ғгҒҲгҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒҢгҖҒгӮӮгҒЁгӮҲгӮҠгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒдёҖжң¬гҒ®жҜӣгӮ’гҒӢгҒ®еӨ§жө·гҒ«жөёгҒҷгҒҢгҒ”гҒЁгҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҖӮ

гҖҖз„ЎйҷҗгҒ®еұһжҖ§гӮ’гӮӮгҒӨжө„еңҹгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгӮ’жҸҸеҶҷгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒ§гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§иҮӘеҲҶгҒҢжӣёгҒҸгҒ®гҒҜгҒқгҒ®гҒ”гҒҸдёҖйғЁгҒ«гҒҷгҒҺгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгӮӮзҸҫдё–гҒ®дәәгҒігҒЁгҒ«гӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸж•·иЎҚпјҲгҒөгҒҲгӮ“пјүгҒ—гҒҹжғ…жҷҜгӮ’жҸҸгҒҸгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ©гҒ“гӮҚгҒ§зҸҫе®ҹгӮ’йЎһжҺЁгҒ•гҒӣгӮӢиЁҳиҝ°гҒ®еҠ©гҒ‘гӮ’еҖҹгӮҠгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮжәҗдҝЎгҒҢиҮӘеҲҶгҒ®жҸҸгҒ„гҒҹжө„еңҹгҒ®еҗ‘гҒ“гҒҶгҒ®гҖҢеӨ§жө·гҖҚгҒ«дҪ•гӮ’гҒҝгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгҒҜзҹҘгӮӢгӮҲгҒ—гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮгҒҹгҒ гҖҒгҒӢгӮҠгҒ«гҒӢгӮҢгҒҢжҘөжҘҪеҫҖз”ҹгҒҢд»–иҖ…ж§ӢйҖ гҒ®е–ӘеӨұгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣҙиҰізҡ„гҒ«ж„ҸиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒ“гӮҢд»ҘдёҠиЁҖиӘһеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еӣ°йӣЈгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒЁгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒҹгҒ„гҒ—гҒҹж…§зңјгҒЁгҒ„гӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҖҺеҫҖз”ҹиҰҒйӣҶгҖҸгҒ®иЁҖиӘ¬гҒ®гҒқгҒ“гҒ“гҒ“гҒ«жјӮгҒҶжө®йҒҠж„ҹгҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘжғіеғҸгӮ’гӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒ«дҝғгҒ—гҒҰгӮ„гҒҫгҒӘгҒ„гҖӮ

зҸҫеңЁгҒ®жң¬е ӮгҒ®еӨ©дә•

зҸҫеңЁгҒ®жң¬е ӮгҒ®еӨ©дә•

гҖҖзўәгҒӢгҒ«гҖҒй•·зҰҸеҜәжң¬е ӮгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹгӮӯгғ©гӮӯгғ©гҒ—гҒҹеҪ©иүІзөөгҒҜгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒөгҒҶгҒ«гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ•гӮҢгҒҹеҪ“жҷӮгҒ®жҘөжҘҪжө„еңҹгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжәҗдҝЎгҒҢжҡ—зӨәгҒ—гҒҹгҖҢеӨ§жө·гҖҚгҒ®жө„еңҹгҒҜгҒ‘гҒЈгҒ—гҒҰгҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮд»–иҖ…гҒ®ж§ӢйҖ гҒҢеӨұгӮҸгӮҢгҒҹдё–з•ҢгҒ«гҒҜгҖҒе…үгӮӮй—ҮгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒзҶұгҒҸгӮӮеҜ’гҒҸгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒж„ӣжҶҺгӮӮиӢҰжҘҪгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгҒҠгӮҲгҒқжҷӮй–“гӮӮз©әй–“гӮӮгҒӘгҒҸгҖҒеҜҫиұЎгӮ’еӨұгҒЈгҒҹж¬ІжңӣгҒ гҒ‘гҒҢжө®йҒҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖгҒ“гӮ“гҒӘжғіеғҸгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒе®ҹгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҪ©иүІзөөгҒҢзөҢе№ҙеҠЈеҢ–гӮ„з…ӨгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸӨиүІгҒ«жІҲгҒҝиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢд»ҠгҒ®жң¬е ӮгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢгӮҲгҒ»гҒ©гҒ“гӮҢгҒ«иҝ‘гҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮжҘөеҪ©иүІгҒ®зөөе…·гҒҢж··гҒ–гӮҠеҗҲгҒҲгҒ°еҗҚд»ҳгҒ‘гӮҲгҒҶгҒ®гҒӘгҒ„иүІгҒЁеҢ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒқгҒ“гҒ§гҒҜгҖҒжӯіжңҲгҒҢд»–иҖ…ж§ӢйҖ е–ӘеӨұгҒ®еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҖҒеҺҹиүІгӮ’гҒЁгҒ©гӮҒгҒӘгҒ„дёҚжҖқиӯ°гҒӘз©әй–“гӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҒӮгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжө®йҒҠгҒҷгӮӢйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгӮ„йЈӣеӨ©гҒҹгҒЎгҒ§гҒ•гҒҲйғЁжқҗгҒ®еҸӨиүІгҒ«жә¶гҒ‘иҫјгӮ“гҒ§ж··з„¶дёҖдҪ“гҒЁгҒӘгӮӢж§ҳгҒҜгҖҒд»–иҖ…гҒ®з—•и·ЎгҒ•гҒҲгӮӮеӨұгҒЈгҒҹжө„еңҹгҒ®жһңгҒҰгҒЁгҒҷгӮӢгҒ«гӮҖгҒ—гӮҚгҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„гҖӮ

гҖҖгҒ“гҒ®йҡӣгҖҒгғҖгғјгӮҜгғ–гғ©гӮҰгғігҒ®гғ•гӮЈгғ«гӮҝгғјгҒҜгҖҒгҒ гҒӢгӮүгҖҒеҚҳгҒ«гғҺгӮ№гӮҝгғ«гӮёгғјгӮ’жј”еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒЁжҖқгӮҸгҒӘгҒ„гҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҖӮйҒҺгҒҺеҺ»гҒЈгҒҹе№ҙжңҲгҒҢгҒӨгҒҸгӮҠгҒӮгҒ’гҒҹгҒқгҒ®зӣёиІҢгҒҜгҖҒеҲҘгҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮүгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒӮгҒ®гҖҢеӨ§жө·гҖҚгҒ®еҘҘж·ұгҒҸгҒ«гҒӮгӮӢз„ЎгҒ®жө„еңҹгҒ«гӮӮжҜ”гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖӮз”ҹй§’гҒ®дҝөеҸЈгҒ®дёҳгҒ®гҒҶгҒҲгҒ®гҒ“гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘгҒҠеҜәгҒ«ж”№гӮҒгҒҰиә«гӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҹгҖӮпјҲгҒқгҒ®пј”гҒ«з¶ҡгҒҸпјү

иӘӯиҖ…гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҖҖгҖҢиҸҠеҸёгҖҖиҸ©жҸҗй…ӣгҖҚгӮ’жҠҪйҒёгҒ§3еҗҚж§ҳгҒ«

гҖҖд»Ҡеӣһзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒҠй…’гҖҢиҸҠеҸёгҖҖиҸ©жҸҗй…ӣгҖҚгӮ’еҘҲиүҜж–°иҒһгғҮгӮёгӮҝгғ«дјҡе“Ўзҷ»йҢІиҖ…гҒ«гғ—гғ¬гӮјгғігғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ”еёҢжңӣгҒ®ж–№гҒҜдёӢиЁҳгҒ®URLгҒӢгӮүгҒ”еҝңеӢҹгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮеҘҲиүҜж–°иҒһгғҮгӮёгӮҝгғ«пјҲз„Ўж–ҷдјҡе“Ўеҗ«гӮҖпјүиӘӯиҖ…гҒ®дёӯгҒӢгӮүжҠҪйҒёгҒ§иЁҲ3еҗҚгҒ®ж–№гҒ«иіһе“ҒгӮ’гҒҠеұҠгҒ‘гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮз· гӮҒеҲҮгӮҠгҒҜ2024е№ҙ7жңҲ31ж—ҘгҖӮеҪ“йҒёгҒҜзҷәйҖҒгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒӢгҒҲгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

https://www.nara-np.co.jp/special_present/