大和美酒之記7/古典から読み解く技法 - 室町時代の製造法挑戦

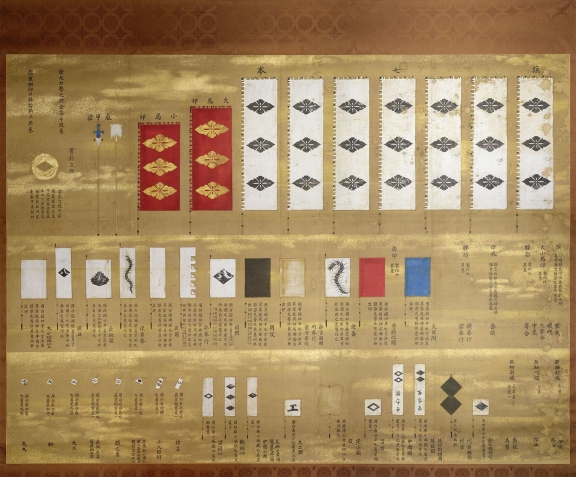

中世に名をはせた奈良の寺院で醸造された「僧坊酒」。奈良市の興福寺の塔頭(たっちゅう)、多聞院の英俊ら僧侶が記録した「多聞院日記」(1478~1618年)にも、当時の酒造りが記録されている。

1568(永禄11)年の記述によると、旧暦2~6月に夏酒、9~10月に正月酒を造り、それぞれ酒母に蒸米と米麹(こうじ)、水を加える仕込みが3回に分けて行われた。現代の清酒造りに通じる3段仕込みの最も古い記録だ。

「酒ニ(煮)サセ樽(たる)へ入了」ともあり、過熱処理をする「火入れ」も実施。殺菌する火入れは室町時代の酒造技術書「御酒之日記」にも記述がある。 両書によると、当時の僧坊酒の酒造りはさらに、白米を用いる「精米」、「菩提〓(もと)」をはじめとした酒造りに必要な酵母を育てる「酒母」、布袋にもろみを入れて搾る「上槽」の技術も生まれた。

多聞院日記の1582(天正10)年5月12日の記述では、織田信長が安土城に徳川家康を招いて宴会を催すのに際し、興福寺大乗院から他の品々とともに奈良の僧房酒が献上されている。

江戸前期の醸造書「童蒙酒造記」では「酒造りの根源」として「奈良流」を紹介。中世の奈良の寺院で生まれた醸造法は後世においても重要視された。

「寺院醸造の技術によって酒の安定性と流通性、生産性が高められた。醸造技術の大革新が起きた」と評価するのは御所市の油長酒造の山本長兵衛社長。同社は2021年から、多聞院日記や御酒之日記の記述に基づいた醸造技法の再現に挑戦している。

精油業だった同社が醸造業を始めた享保年間(1716~36年)築の蔵をリノベーション。大きな梁(はり)のある2階部分を専用の酒蔵とした。

酒の仕込みも当時の寺院醸造と同じ大甕(おおがめ)を使用。信楽焼で3石の甕を再現した。当時にならってエアコンによる温度管理はしておらず、山本さんは「外気温や天気を見ながら判断している。人間の勘と感覚によるところが大きい」と話す。

造った酒は「水端(みづはな)」と命名。その味を「複雑味があって甘味や酸味もある」と表現し、「料理の味を増幅させる飲み方が面白い。肉の素材の上にソースを重ねるようなイメージで」と提案する。

山本さんは「古代に朝廷で培われた醸造技術は中世に寺院、そしてその後に民間へと脈々と受け継がれてきた」とその歴史的な意義を強調。「古い酒造りを学ぶことは現在にも役立つ」とも語る。そして「各蔵元が個性的でユニークな日本酒を造ることで『奈良酒』の価値も高まれば」と期待する。